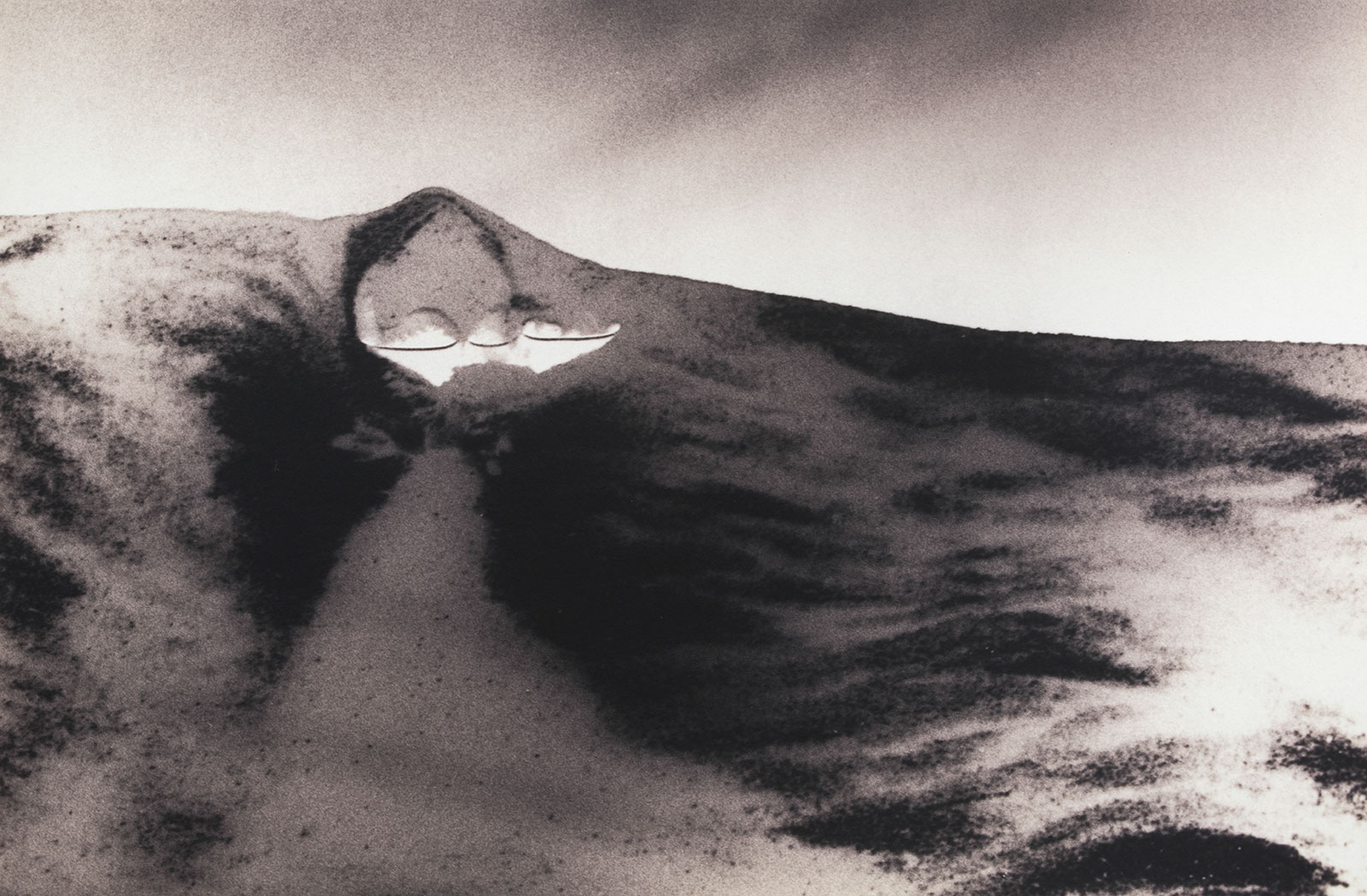

Vocación de Sísifo

Un relato personal sobre el sentido y el destino

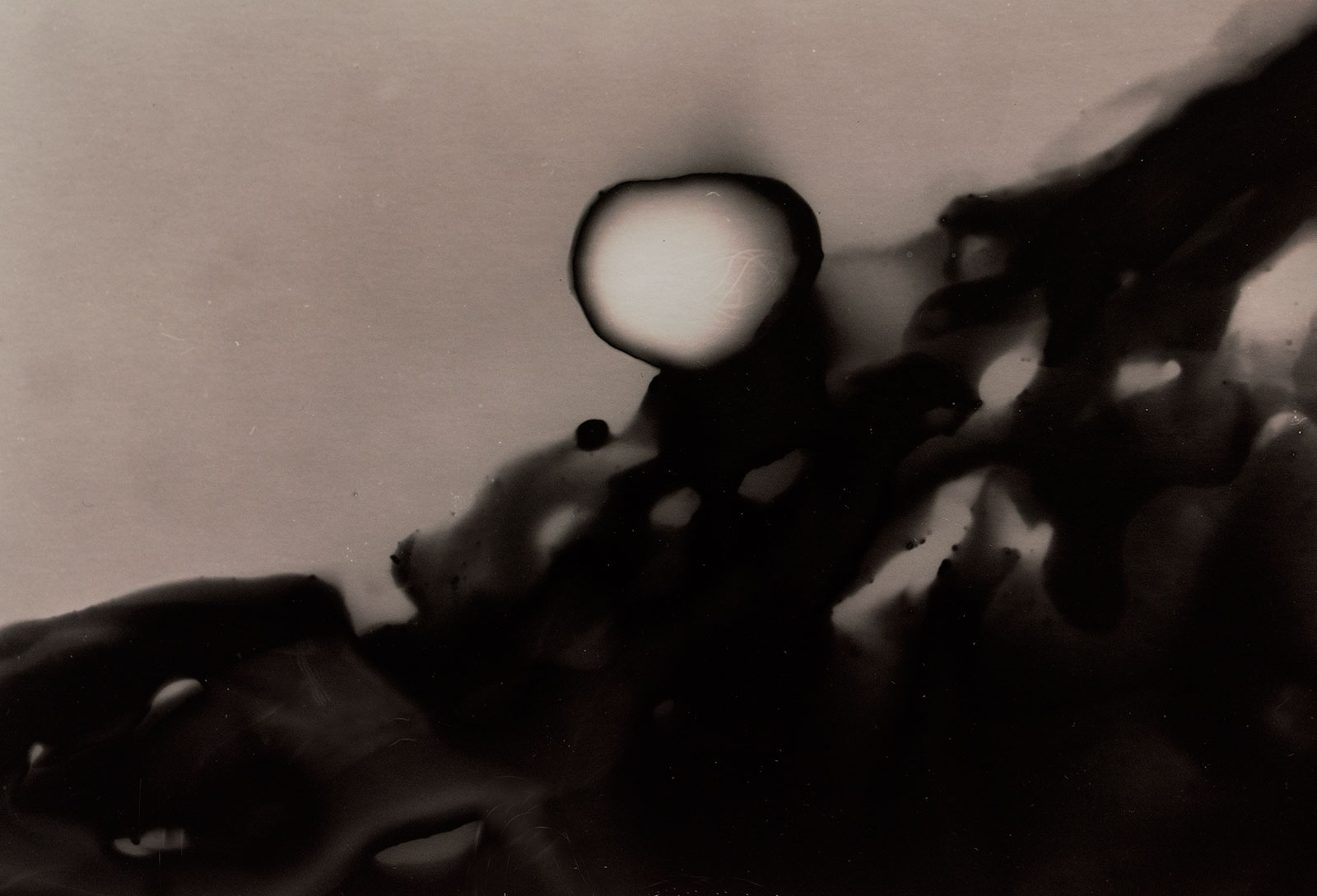

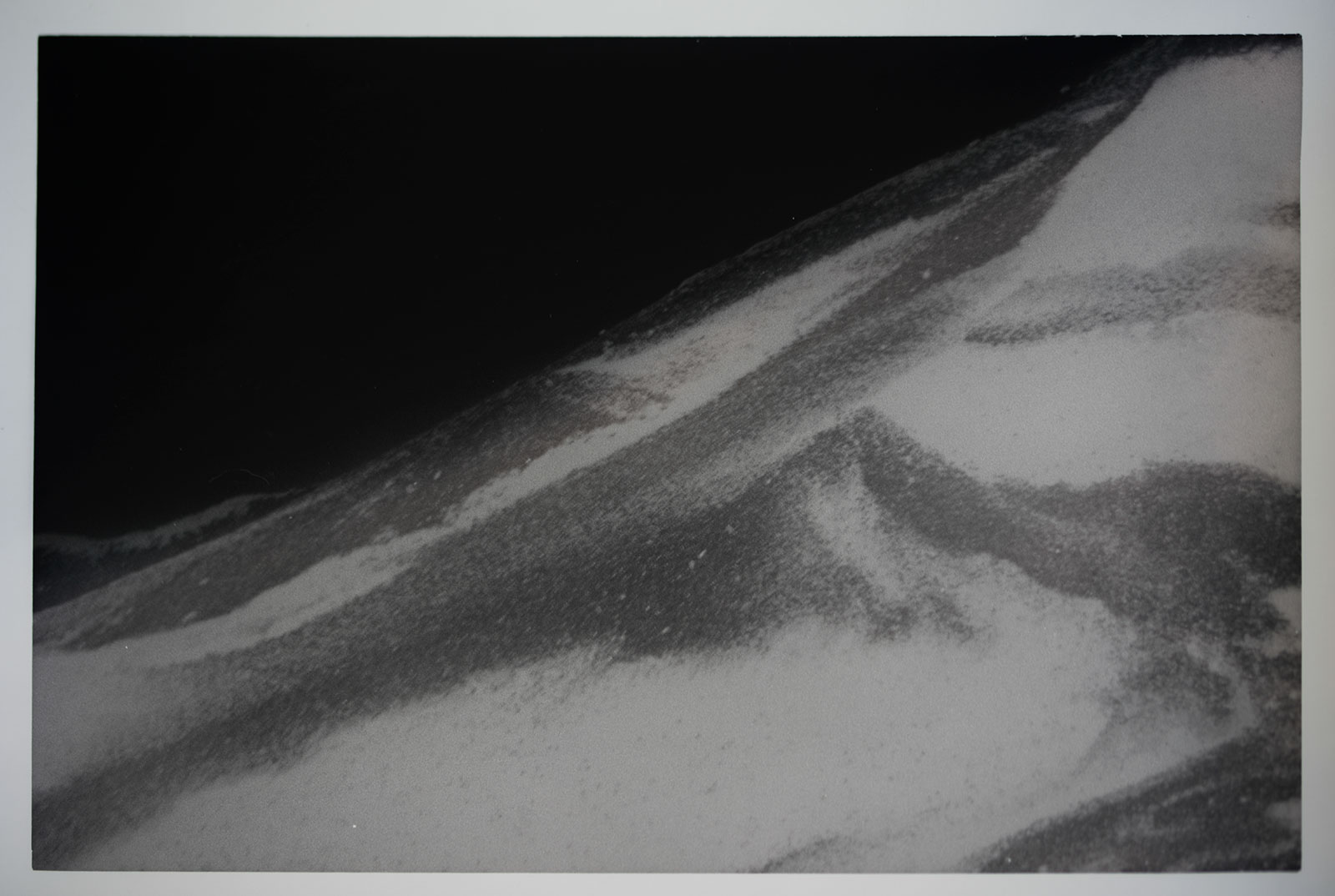

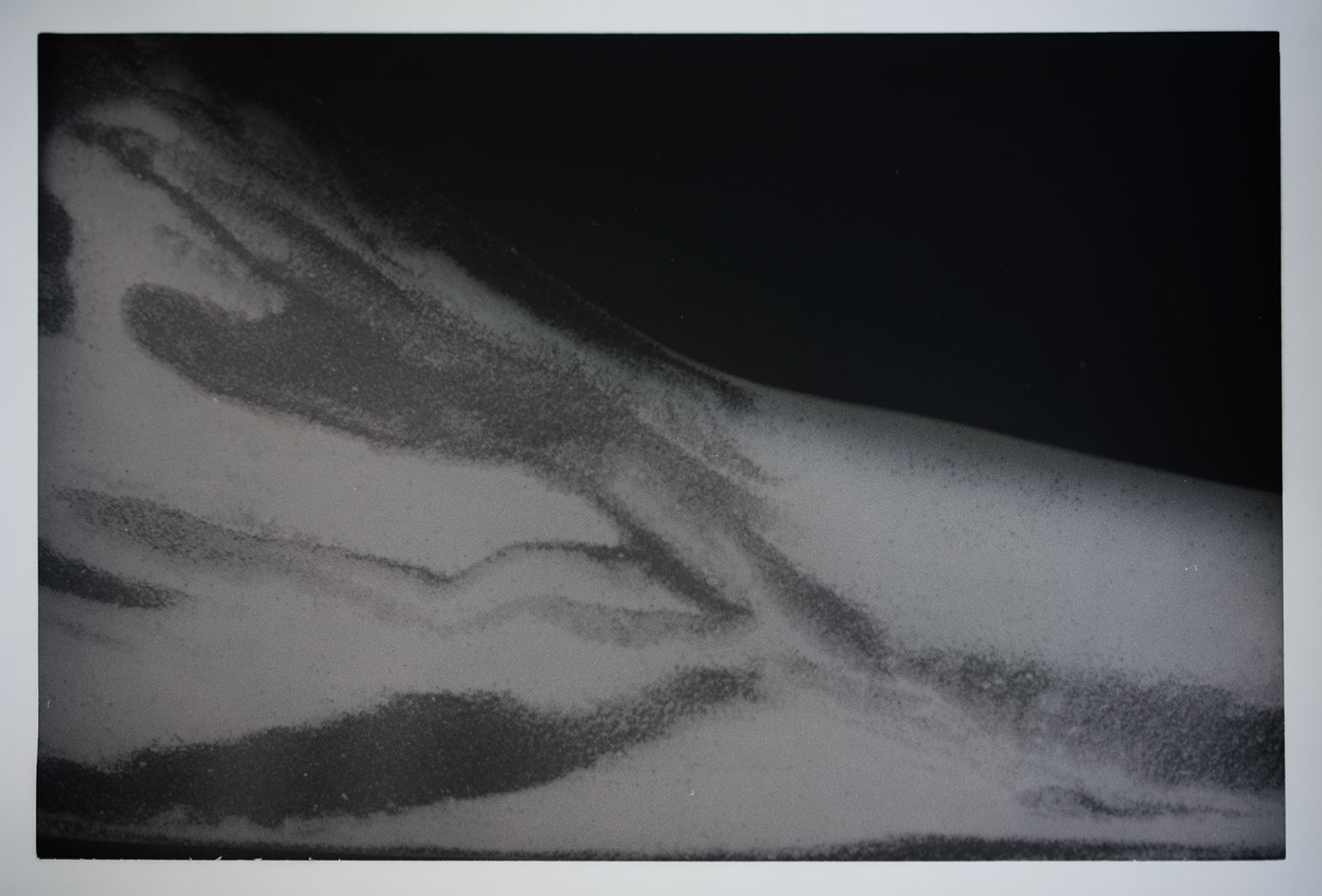

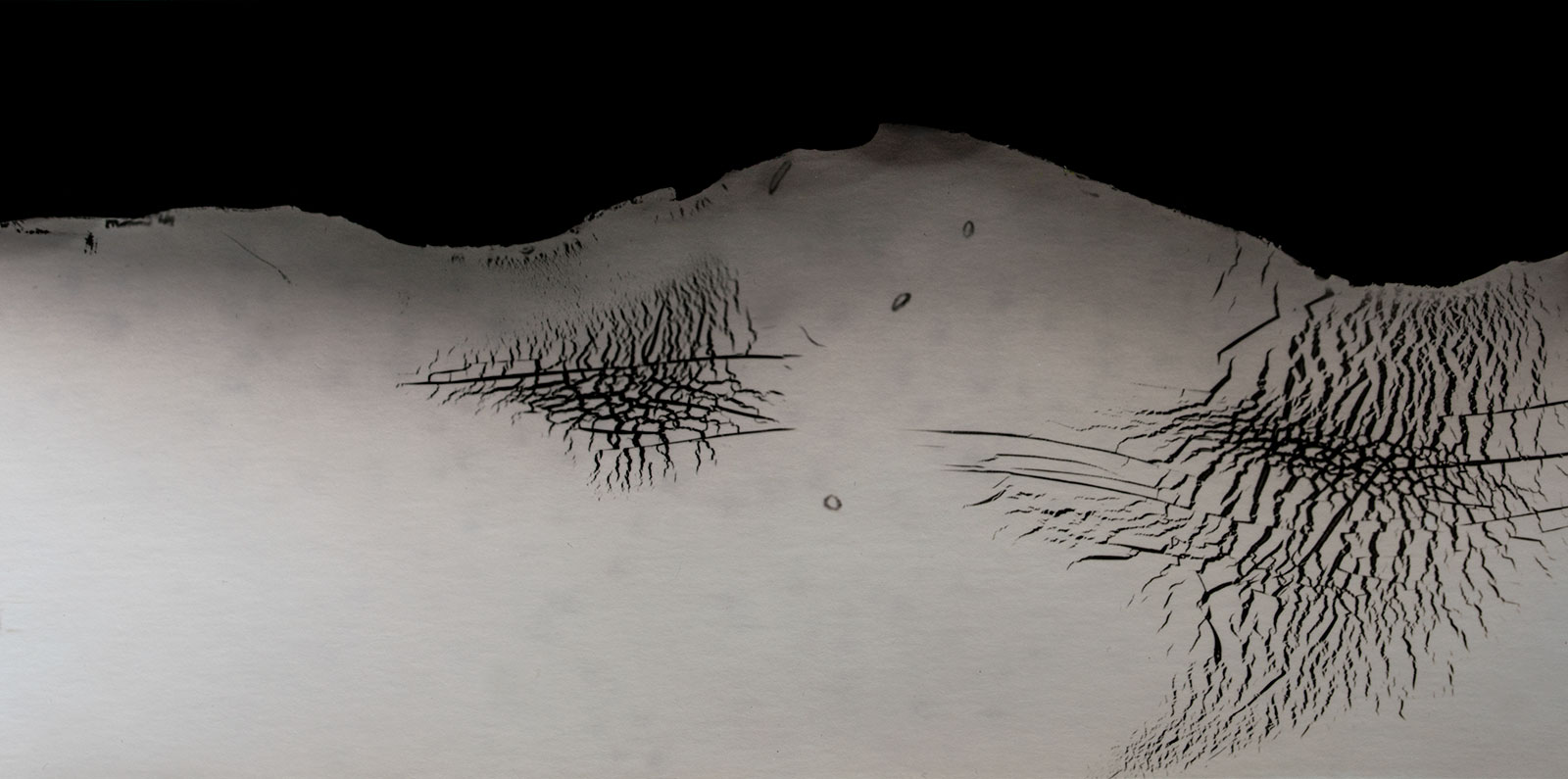

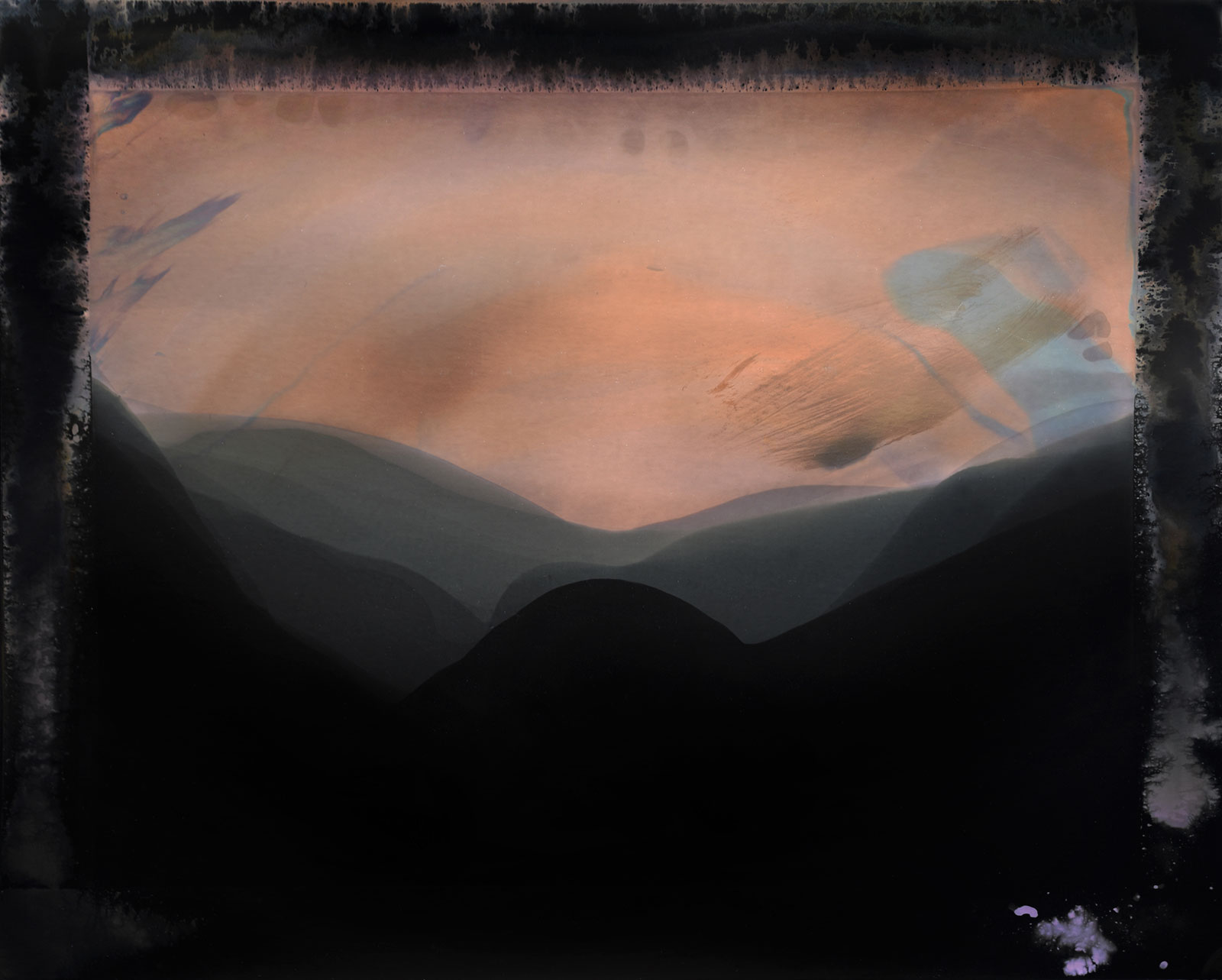

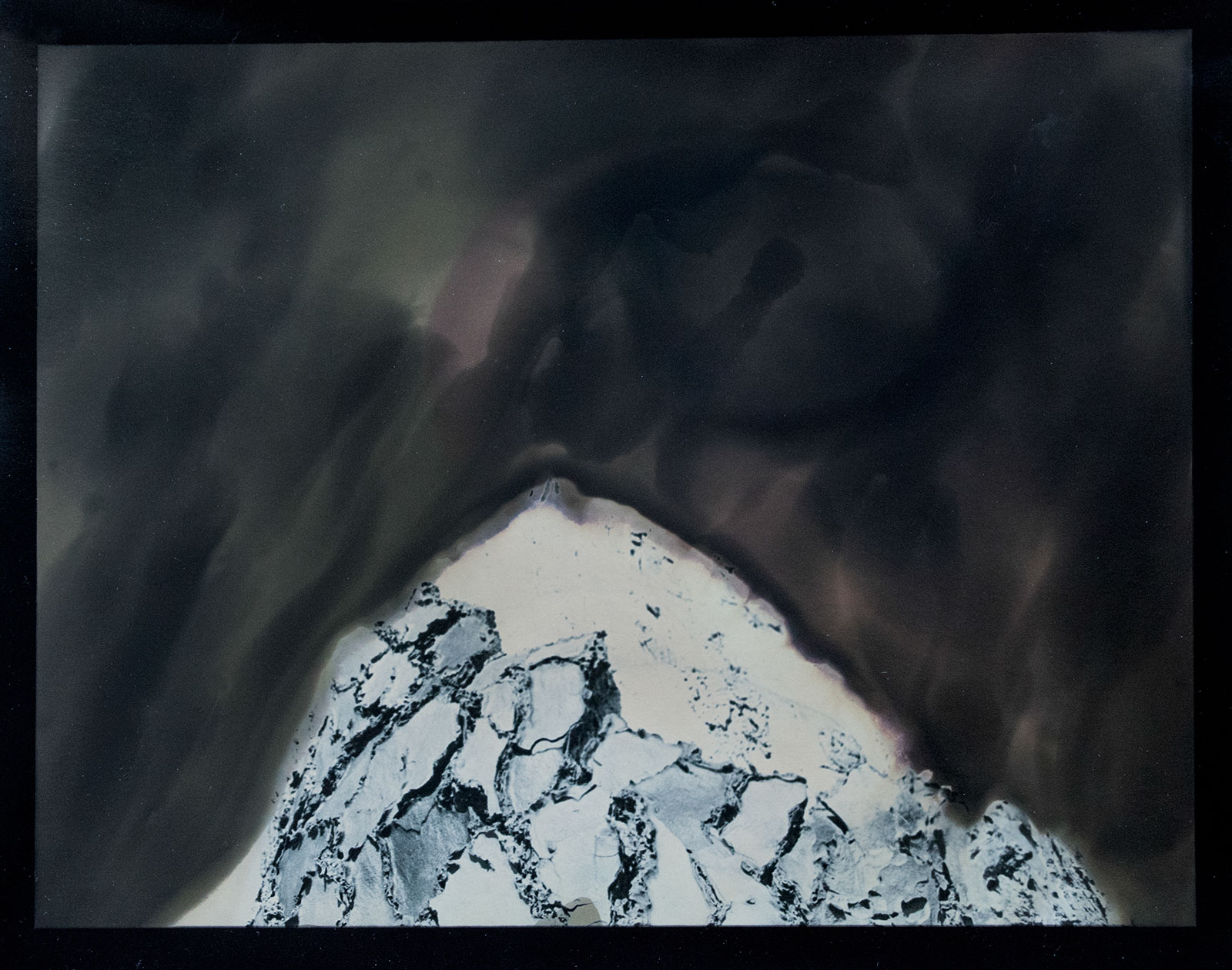

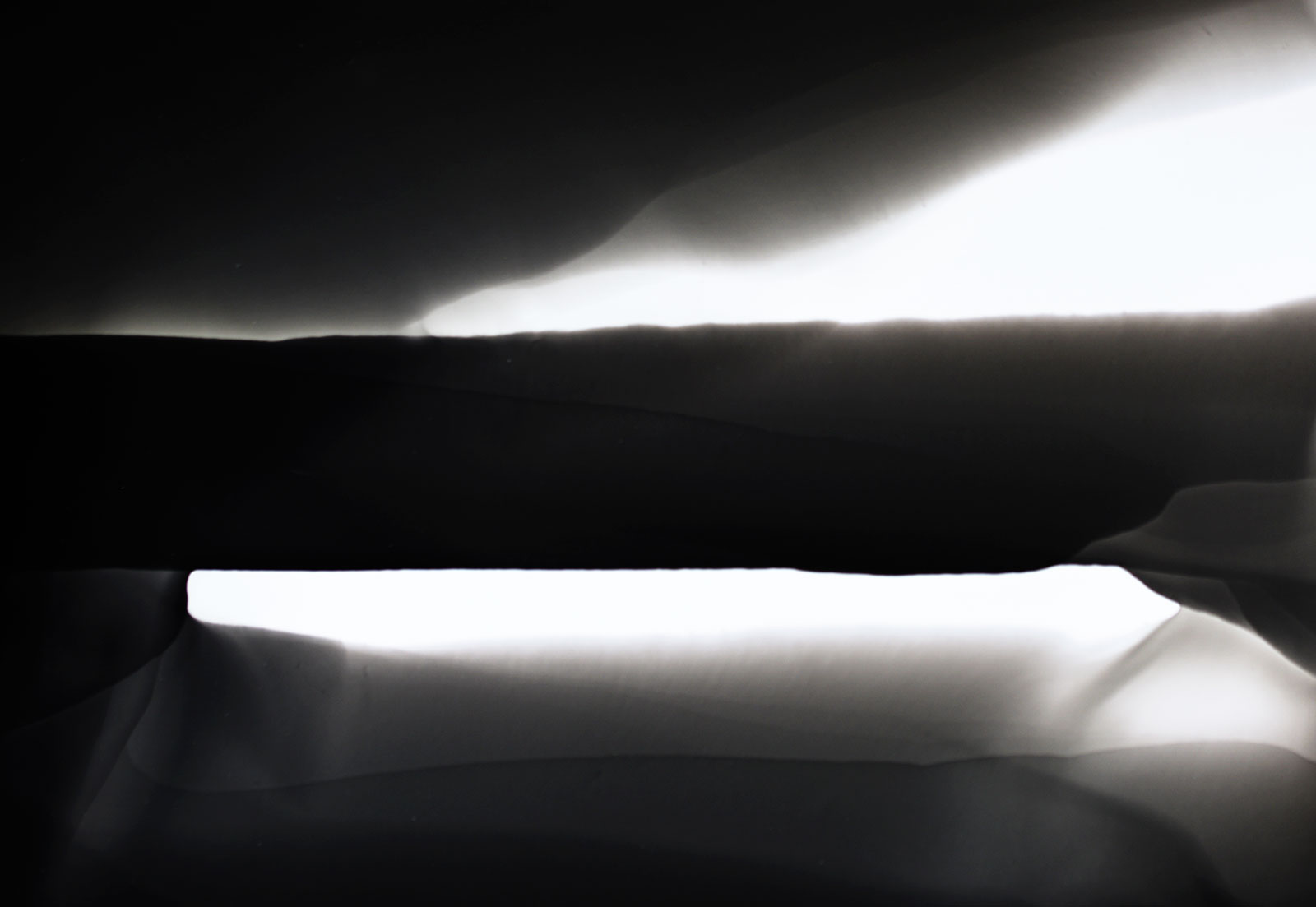

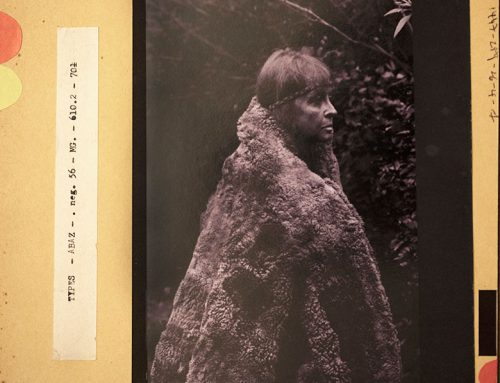

Técnica:

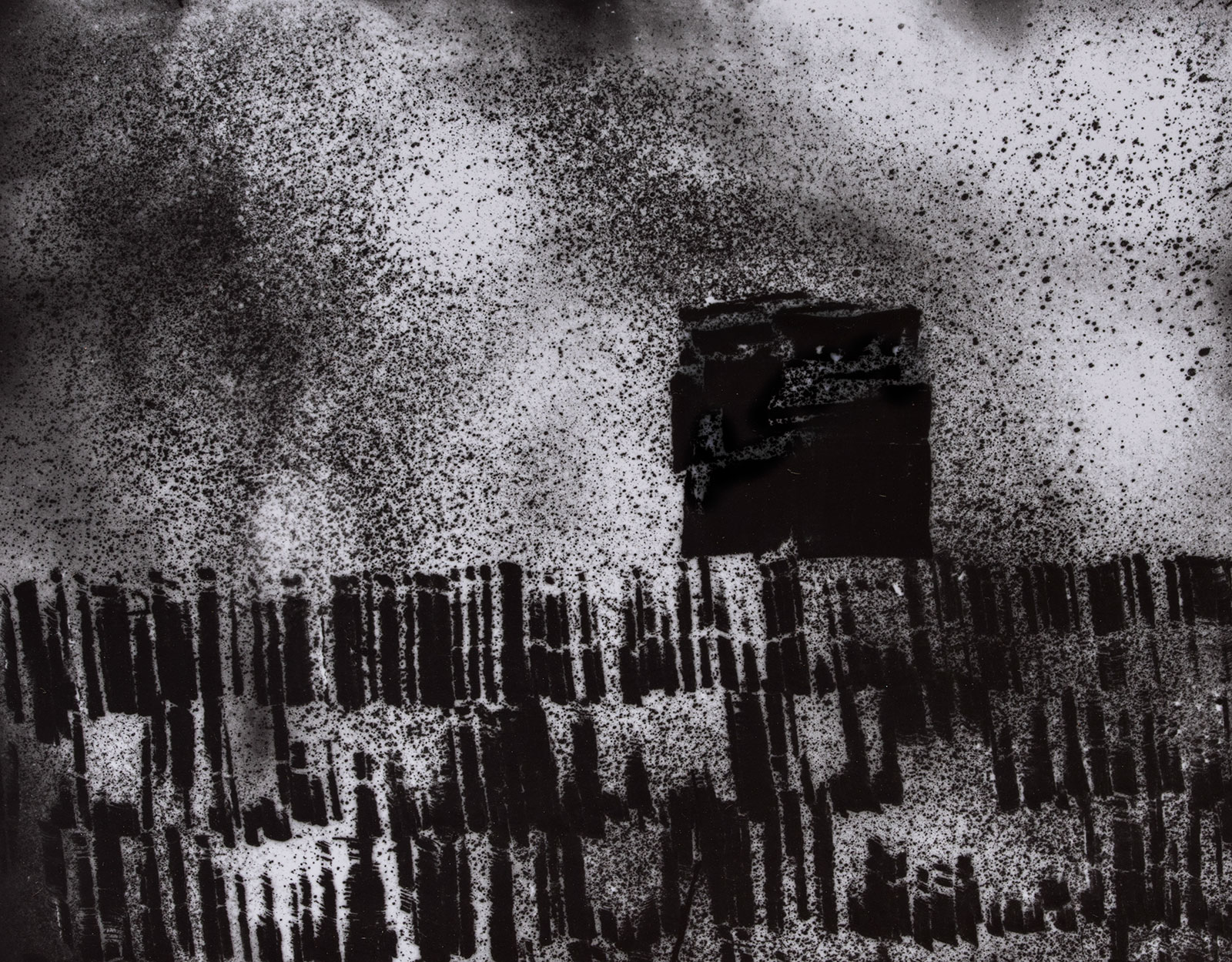

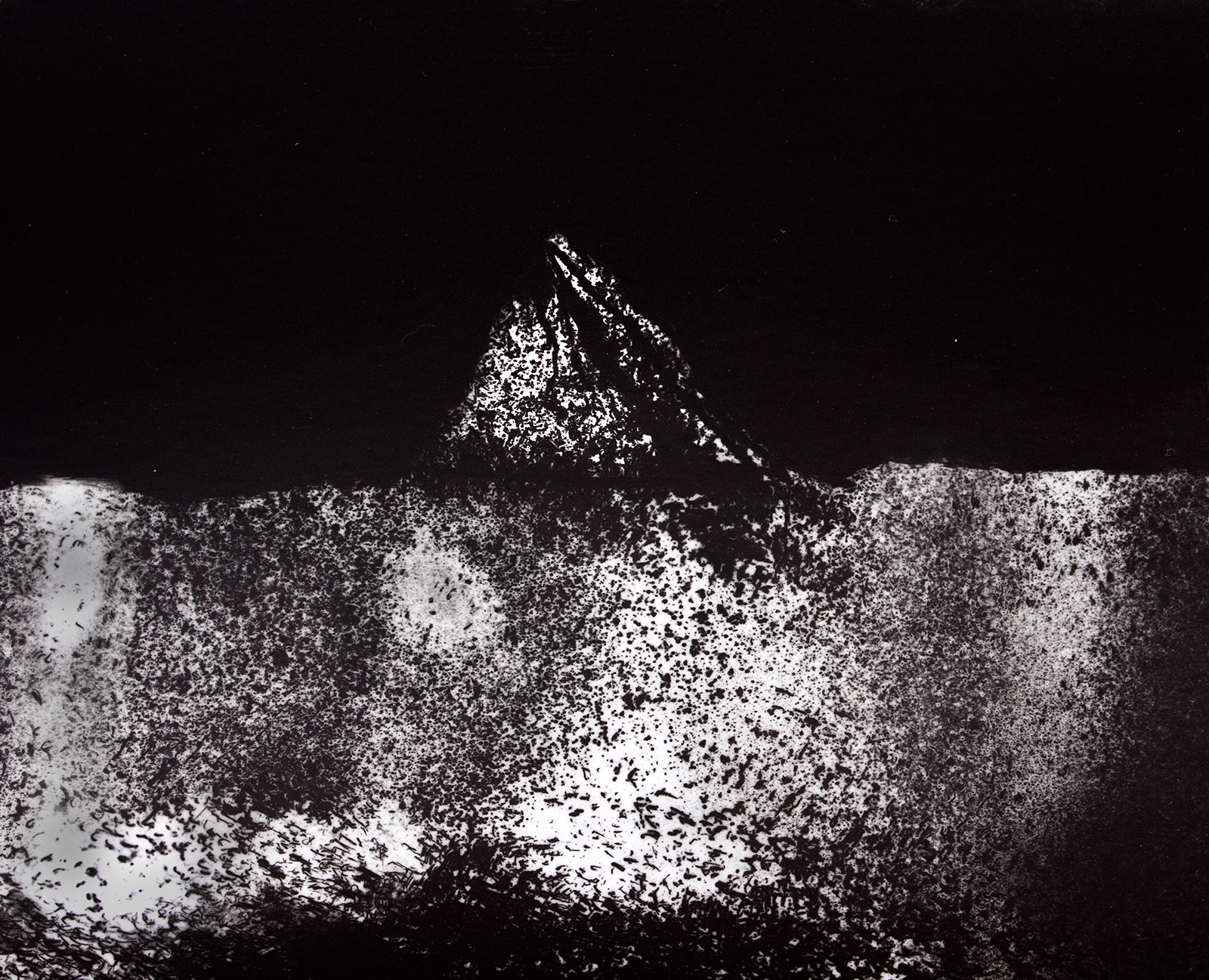

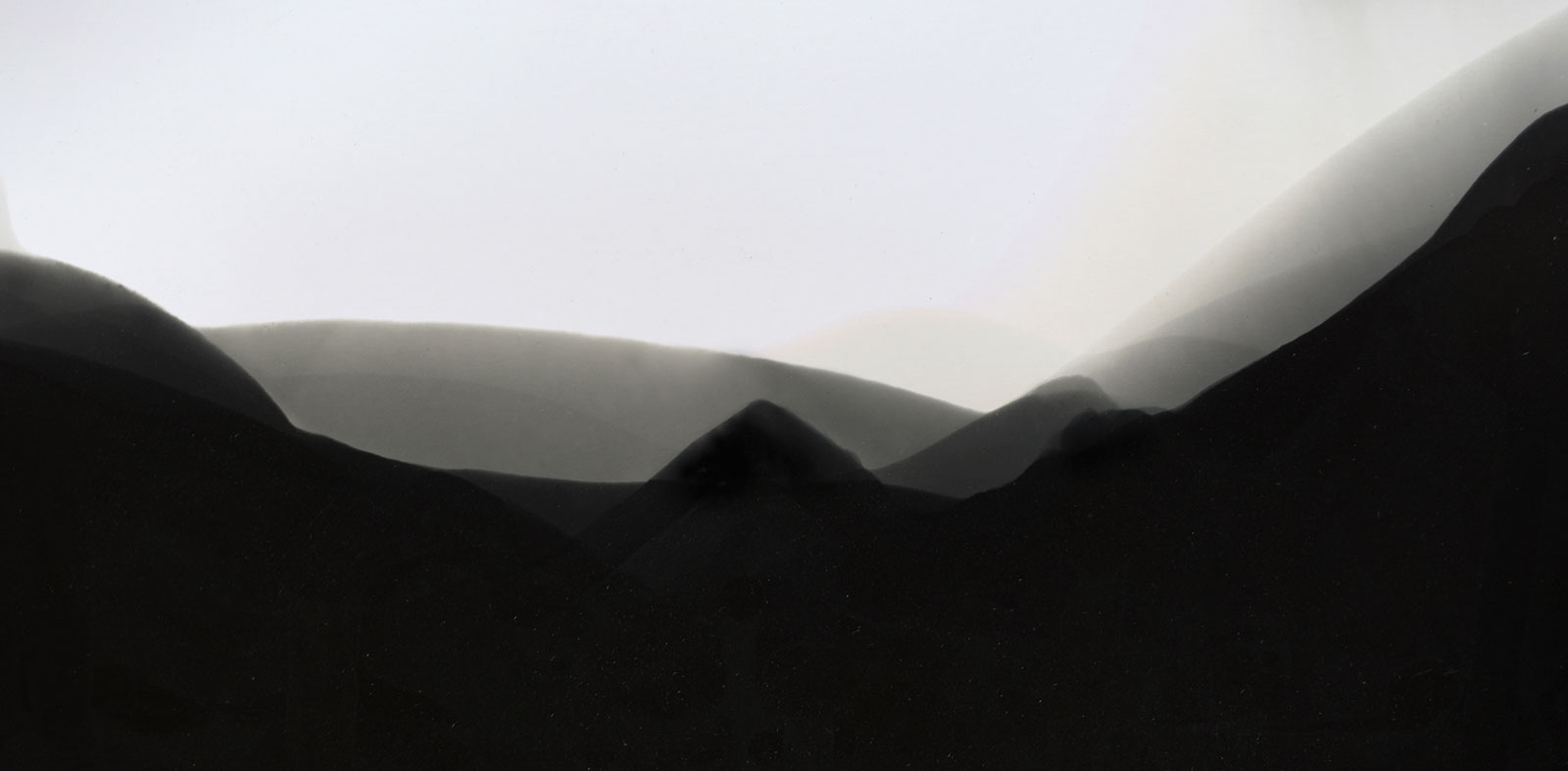

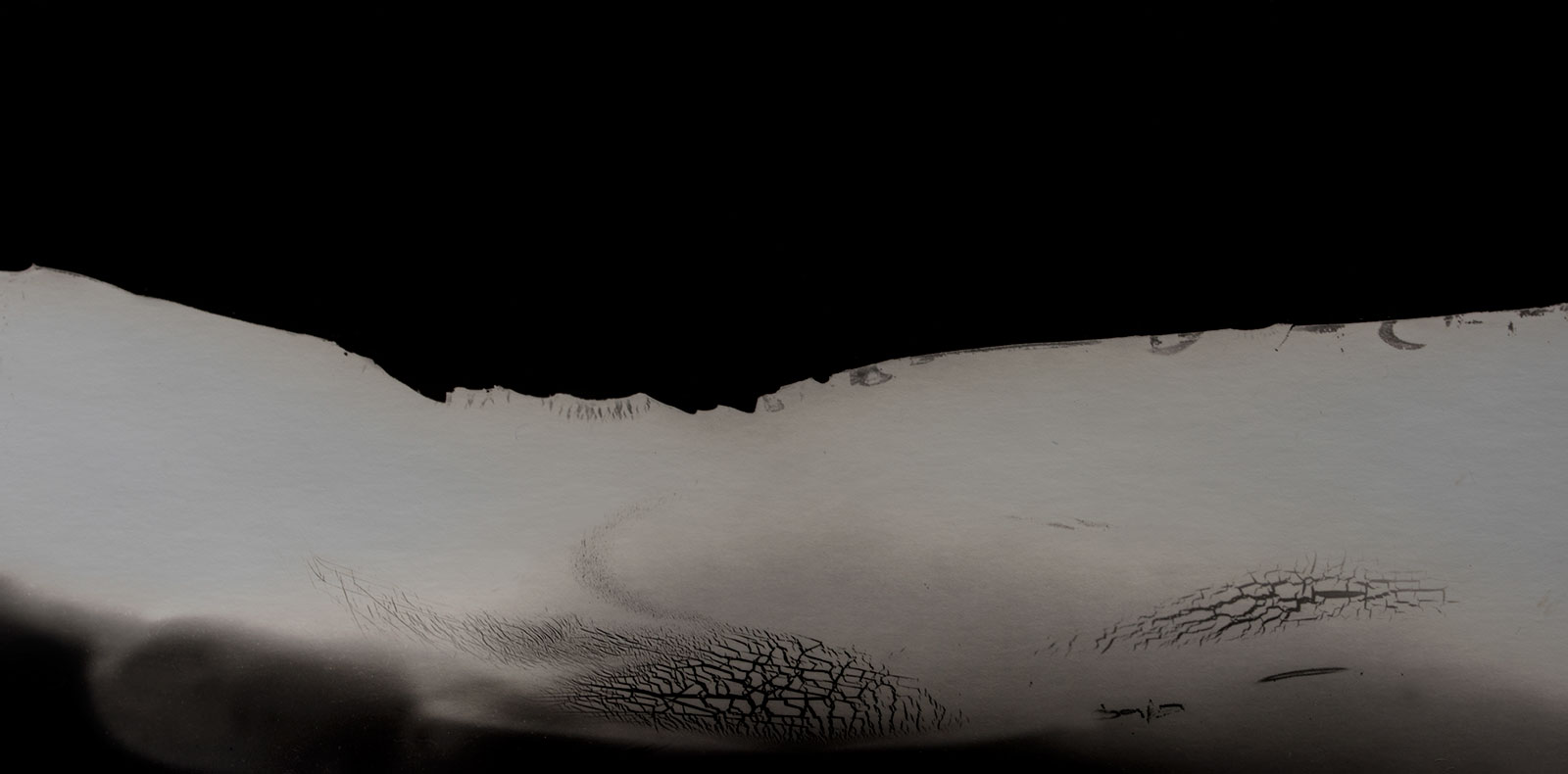

Proceso químico. Impresiones en papel de Plata sobre gelatina, entonados con fórmulas propias.

Vocación de Sísifo

Nada puede disuadirme de la inutilidad de mis actos: todos conducen al centro de una espiral que quita la vitalidad de mi cuerpo, que apaga los anhelos de mi espíritu y debilita la fuerza de mis manos.

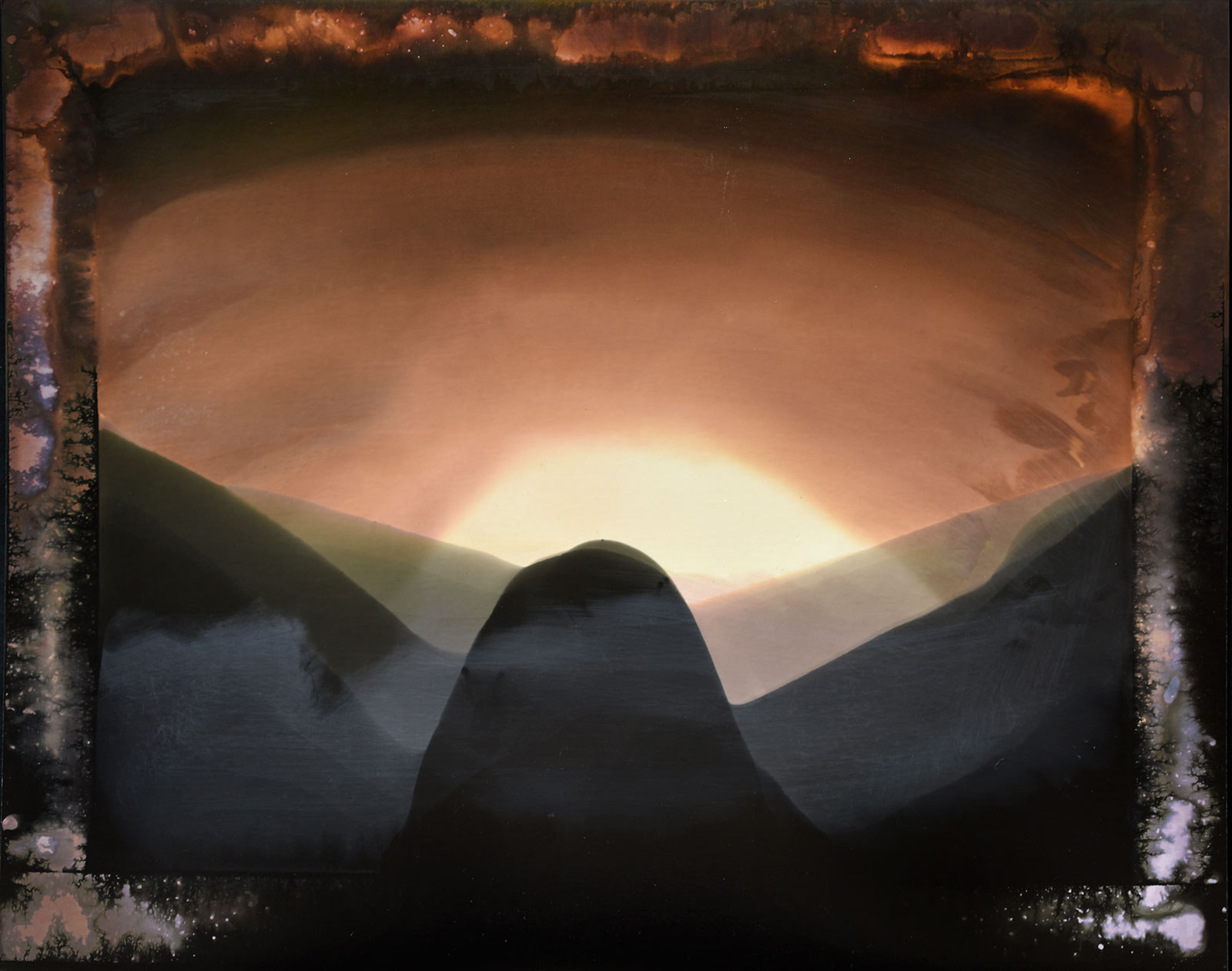

Aún así cada día remonto las alturas, empujo mis sueños hacia una cima que cuando se deje ver, si acaso logro alcanzarla, será después de atravesar un camino de espejismos.

Hay días en que permanezco dormido durante toda la jornada. Al despertar veo los colores del atardecer, y al salir del sopor advierto que ningún sueño me visitó. No hay motivación alguna para subir la montaña. Tampoco vislumbro una acción que me reconforte.

Zeus me ha encomendado empujar una roca hasta la cima sin explicarme el significado de tal decisión. Quizás ese sea mi verdadero castigo: desconocer el propósito de mis actos. He llegado a pensar que la roca es el cúmulo de mis proyectos, aquello que alguna vez soñé realizar o comprender, y que la cumbre de la montaña es el lugar donde mis preguntas serían respondidas. Pero no siempre mis cavilaciones son tan optimistas: la mayor parte del tiempo sólo pienso en que debo utilizar la fuerza que me resta para justificar mi existencia.

Los sueños me desbordan. Crecen desmesuradamente y toman formas inesperadas. Aunque no los comprenda, les doy la bienvenida: en algo tengo que reflexionar mientras empujo la piedra; por ejemplo, imaginar un futuro en el que mi fuerza persiste lo suficiente como para crear algo útil o bello y dejarlo como testigo de mi paso por el mundo. Quizás fue esa actitud arrogante la que provocó mi condena. ¿Quién soy yo, acaso, para tener un pensamiento tan vanidoso? Al parecer, cierto tipo de mortales cargan con este sentimiento ambiguo de imaginarse creadores y de saberse limitados. Zeus me lo recuerda cada día: “Pediste crear: crea entonces un día en el que llevas tu roca a la cima de tu montaña”.

Debo evitar ser arrollado por mi propia piedra y que me trague el abismo. Hoy he preferido avanzar paso a paso, clavando los talones en la ladera con mi espalda apoyada en la roca, haciendo el trabajo que antes hicieron mis brazos. No puedo divisar la cima. Sabré si tengo descanso cuando alcance la planicie, cuando la roca ya no ofrezca resistencia, y allí quedaré dormido, apresado entre mi sueño y la tierra con el cuerpo hecho una cuña.

La sombra de mi cuerpo y la roca, fundidas en una mancha oblicua y oscura, me indica que está por finalizar el día. Se acerca la hora en que suelo desfallecer, dejando que la gravedad haga su tarea.

A Zeus no le gusta que lo burlen, pero sí que lo desafíen. Antes de que el sol se oculte, hago de mi cuerpo un ovillo, una segunda roca que frena todo posible movimiento, y así nos quedamos, carne y piedra, como una amalgama fraguada en el crisol de la voluntad, inmóviles, enfrentando la eternidad de una noche. ¿Importa lo que suceda al amanecer? ¿Lo habrá? ¿Dónde despertaremos cuerpo y roca?

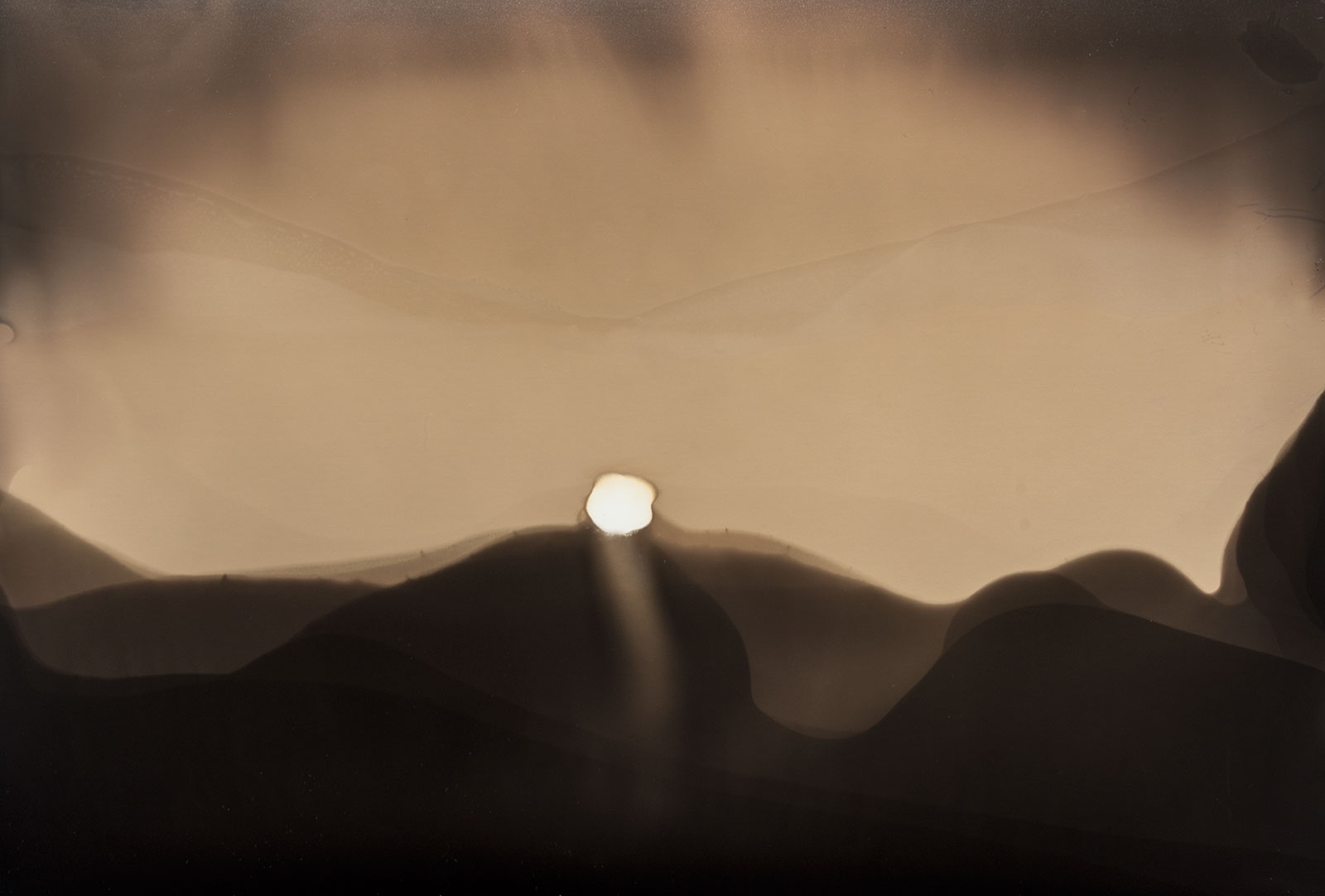

No hay valle ni tierra llana a la vista. Una fuerza invisible me empuja para que caiga de espaldas. Lejos, arriba, un horizonte cónico dice esperarme. Hoy la luz es deslumbrante y vaporosa. El suelo y mis pies apenas se distinguen, sumergidos en la luminosidad. No veo sombra alguna a mi lado. Sumido en un silencio abrumador, mis músculos parecen gritar mientras trepan la ladera. La roca parece haberse clavado en la tierra. No sé por qué no me detengo y me entrego a la caída liberadora, el último vértigo.

Seguramente mi castigo es consecuencia de pretender engañar a los dioses. Según su criterio, el ingenio de los mortales es una conducta condenable. En mi propio nombre está escrita una naturaleza que no puedo traicionar: se-sophos (muy sabio), aunque sé bien que las palabras no confieren cualidades a lo nombrado. Aceptaría de buen grado la sanción si existiese una lógica divina, pero aquí hay cuestiones antagónicas.

En esas cavilaciones estaba mientras juntaba fuerzas para continuar la ascención. Quizás me distraje, o tal vez fue una mano invisible (¿acaso una deidad desconocida?) la que provocó un mínimo desequilibrio que hizo rodar la roca cuesta abajo.

Así es el desenlace de cada día, con la desesperación haciendo un nudo en mi garganta mientras corro cuesta abajo tras la roca como si acaso pudiese detenerla. Aunque este atardecer fue distinto: contenerme y contemplar la roca rodanado alocadamente tuvo un efecto apaciguador. No sé cuánto tiempo demoró en detenerse hasta hacerse apenas perceptible, un guijarro oscuro en la noche oscura. Porque había llegado la noche, y con ella, el estipulado final del esfuerzo. Me levanté sin apuro y comencé el descenso.

Zeus y sus acólitos del Olimpo y del inframundo eligieron una extravagante modalidad para mi condena. El hecho es que recientemente esta tuvo una variante: cada día me es presentada una roca distinta para subir a una montaña diferente. No sé si con eso pretendieron desorientarme, pero si fue así, no lo lograron. Por el contrario, cuento con el beneficio de una incógnita al final de cada jornada, y la gratificación de una sorpresa con las primeras luces del día. Aunque las sorpresas no siempre son reconfortantes, no estoy en condiciones de pactar otras posibilidades.

Ocasionalmente se me han asignado rocas totalmente esféricas, pulidas, lisas, resbaladizas, sin una saliente donde calzar mis dedos. Para peor, tienen un único punto de contacto con el terreno, y eso hace que puedan desplazarse en cualquier dirección ante el más mínimo desvío de mi atención. Una vez elegido el eje de rotación, todo mi esfuerzo debe concentrarse en mantener una trayectoria constante. El sentido ascendente sólo perdura hasta que mis dudas me hacen flaquear.

Debo tomarlo como una broma del destino: Hades, ¡cuándo no!, propuso una roca cúbica cuya altura llega a mi cintura. No puedo empujarla con los brazos en alto. La técnica es calzar mis dedos bajo una de sus aristas y desde allí hacer palanca para vencer el momento cumbre del equilibrio, cuando se apoya apenas en su filo. La intuición siempre me avisa con anticipación toda vez que debo abandonar, cuando la fuerza no alcanzará a producir el giro. Cada día aprendo más de mis debilidades, que son muchas y distintas, al igual que mis rocas y mis montañas.

Recuerdo que un día la roca que me fue asignada era piramidal. Paradójicamente, lo que más me costó fue arrastrarla horizontalmente hasta la base de la montaña, con mis brazos apoyados en una de sus caras y empujando hacia abajo. La ladera vino en mi ayuda, y la rampa levemente inclinada compensaba mis esfuerzos por ascender. Cuando la pendiente se tornó sorpresivamente empinada, conocí nuevas limitaciones, y descubrí que hay un momento específico para vencerlas. Llegado ese instante, la razón sustituye a la fuerza. Seguramente aquel no era un día favorable para mis intenciones, y simplemente desistí. El extraño espectáculo de ver caer la pirámide alternando sus caras compensó el trabajo de haberla llevado a las alturas.

Estoy aprendiendo a resistir el agotamiento. Hoy supe cuándo dejar de persistir sin abandonar la tarea. Veo el sol ocultarse tras la cima a poco trecho de poder alcanzarla, y sin embargo he decidido detenerme. Pero hoy la roca no caerá. En este punto de mi trayecto he anclado mis piernas y mis brazos. Permaneceré inmóvil en este sistema formado por montaña, piedra y hombre, tres entidades unidas bajo la mirada de los dioses, y sospecho que deben estar cobijando una sombra de duda sobre mi comportamiento. De alguna forma, me encuentro en un estado de plenitud y certeza. El punto fijo, erróneamente considerado estático, es el núcleo dinámico de cuanto existe. Ha caído la noche. La roca no.

No sé cómo ni cuándo desperté, pero amanezco con una nueva roca ante mí. No presto atención a su forma porque hoy es la montaña la que reclama mi interés por su pendiente pronunciada y escabrosa. Deberé sortear varios quiebres si quiero llegar al tope. Son los cambios de dirección los que más me ponen a prueba. Apenas uno se hallaba relativamente cómodo y adaptado al esfuerzo, cuando surge un punto en el que hay que atenuar las fuerzas y emprender un giro que bien puede significar un avance en sentido opuesto. Es casi como un retractarse del camino recorrido. Y sin embargo, debe existir un sendero en el que seguir adelante. En uno de esos recodos, la roca cayó. La vi despeñarse desde una esquina de mis vacilaciones.

Mientras duermo al final de la jornada, en el Olimpo los dioses seguramente estarán degustando ambrosía y diseñando nuevas montañas que deberé ascender con mis rocas. Cada uno tiene sus preferencias, y alguien con un ingenio particular propuso una ladera hecha de hielo. La asumí como un ejercicio de paciencia, dejando que cada pie horadase un hoyo bajo el calor de la carne. Mirando hacia atrás veo los escalones que van mermando en profundidad. Mis pies ya no derriten: son hielo dentro del hielo, estancados, haciéndome parte de la montaña. El frío sube hasta mis brazos, paralizándolos. La enseñanza del día: en ese estado de bloqueo, la roca no cayó. Frío, silencio, quietud: desde estas condiciones incubaré mi fuerza.

¿Qué roca empujaré hoy? ¿Se habrá perdonado el castigo? Estoy en la llanura y las luces del alba no son suficientes para mostrar el paisaje. Me había despertado temprano, tonificado y optimista. Y aquí estoy, en penumbras, esperando utilizar la enegía acumulada durante el sueño. La luz demora más de lo acostumbrado en aparecer, a un ritmo lentísimo, exasperante. Cuando la escena se hace visible, con mi fuerza debilitada por la ansiedad de la espera, diviso la roca en la lontananza, un punto oscuro en el horizonte, donde una diáfana montaña nos aguarda. No estaba preparado para solamente caminar, pero mi roca me llama.

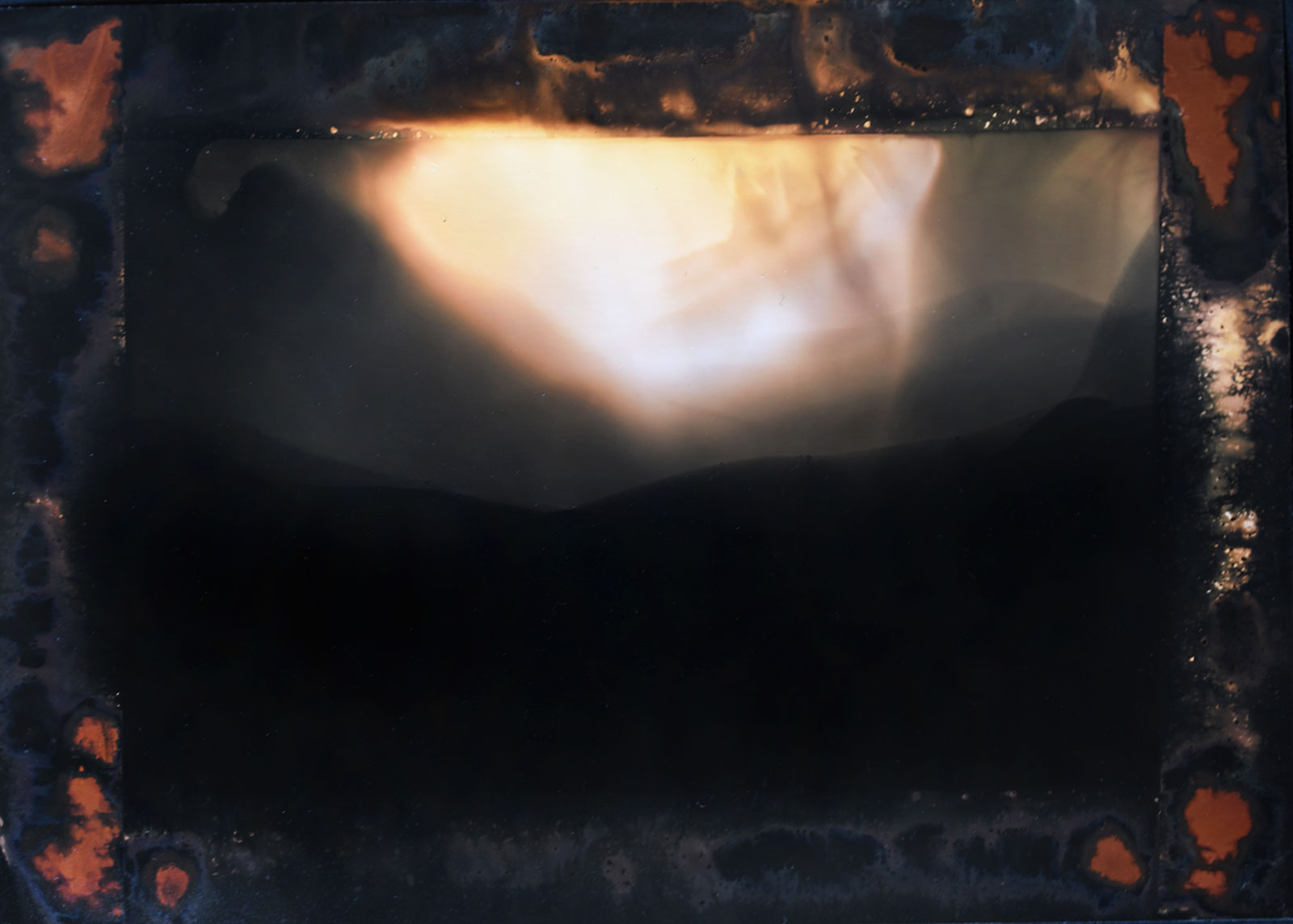

Descubrí que hay eclipses que demoran todo un día, jornadas sumidas en una oscuridad densa, impenetrable. Aparentemente Helios y Selene se pusieron de acuerdo para sincronizar su trayecto, alterando el curso del ciclo vital durante todo un día. Aún así, mi trabajo debe ser hecho. A tientas, palpo la roca que quizás me asignó Nix, y sumido en su oscuridad la empujo hasta que la ladera comienza a hacerme resistencia. Pierdo noción del tiempo e intento imaginar que la cima está cerca. La noche llena el paisaje. La roca pesa cada más con cada paso. El sueño surge de improviso, me enfrenta y me vence sin mucha resistencia de mi parte. Los dioses oníricos también juegan su papel en esta historia. No veo caer la roca, pero desde mi somnolencia la escucho rodar con un tronar que se aleja.

Estoy casi seguro de que se trató de un sueño: había llevado la roca lo suficientemente alto como para sentirme confiado en que lograría mi objetivo, cuando de pronto, sin razón aparente, la dejé ir, y sin mirar atrás seguí subiendo el trecho que me separaba de la cumbre. La respiración agitada ya no se debía al esfuerzo, sino a la expectativa. ¿A dónde se supone que debería llevar la roca? ¿Qué tendría de especial ese lugar? ¿Cuál sería la vista priviligiada que recibirían mis ojos?

Tuve la sensación de haber llegado a ese punto de inflexión, y con esa impresión me quedé, contemplando mis emociones, que en realidad no parecían ser exaltantes. Si tuviese que describir ese estado, me faltarían las palabras. Diría: no es esto, no es aquello… Y no me conformarían mis expresiones. Era mejor tratar de retener viva la sensación, que sentía desvanecer como un espejismo a medida que uno se acerca.

Si fue un sueño, el olvido se encargó de borrarlo. Si fue realidad, toda mi vida he estado dormido.

¿Cómo saber si alcancé cima alguna? Ante tanta situación absurda a la que me enfrento día a día, ¿cómo podría percatarme de que llegué a la cumbre, y habiéndome quedado dormido tras el esfuerzo o por mera voluntad de Zeus, la roca hubiese rodado al otro lado de la montaña, cumpliendo así mi objetivo, si ese fuese tal?

Desde entonces me acucia la idea de que algún día superaré la montaña al final de la jornada, y que al amanecer será otra altura la que me desafía. ¿Acaso estaré enfrentando una cordillera cuyo fin jamás conoceré?

Se me permite dormir algunas horas, pero son pocas son las noches en las que encuentro sosiego. A veces dormir resulta imposible, y cuando por fin me duermo, los sueños son reiterativos. ¿Se habrán confabulado los tres principales Oniros para interferir con mi descanso? Luego recordé que dichos dioses (Morfeo, Fobetor y Fantaso) se encargaban de producir sueños en los reyes, pero no en mortales como yo. Fantaso era responsable de inducir sueños en los que aparecían elementos inanimados de la naturaleza, entre ellos, las rocas y demás accidentes geográficos. Sospecho que otros Oniros similares a Fantaso me acucian para ganarse los favores de Zeus. Baten sus alas oscuras sobre mi cuerpo exhausto mientras una variedad de imágenes de rocas y montañas desfilan ante mis ojos cerrados, hasta que Helios anuncia una nueva jornada asomando con su luminosidad sobre el horizonte de mi consciencia. Entonces comprendo que después de todo, el insomnio no es tan malo: aunque no pueda dormir, esta desesperación me tensa como a la cuerda de un arco. Es esa tensión la que dispara ideas como flechas. Es ella la que hace que la roca se mueva.

No todos mis despertares son auspiciosos. Abrir los ojos y divisar una roca recortada contra un cielo gris es augurio de que estaré solo: mi sombra no me hará compañía durante el ascenso. Por eso los días en que Eos abre las puertas del cielo con su velo colorido, mis músculos se templan más rápido. Mientras camino hacia la roca contemplo los matices rosados y amarillos que crecen detrás de la montaña. La presencia de Eos es tan hermosa como fugaz: el carro de Helios inunda el cielo de luz fulgurante y enceguecedora. Prefiero el toque sutil de la aurora o del atardecer a los avasallantes brillos cenitales. Quienes empujamos rocas no necesitamos reflejos invasivos que perturben nuestra concentración. A veces, el consuelo que mitiga mi frustración es ver a Hésperis desplegando el manto rojizo que anuncia el fin de la jornada. Ella y Selene son quienes me conceden la gracia de saber que aún después de mis tareas de bruto, conservo la apreciacón de la belleza y la voluntad de alcanzar la meta.

Alcanzar la meta: la frase resuena en mi mente. El dolor ya no importa. Tampoco importa a qué altura me encuentro ni el tipo de montaña en la que estoy. Sólo me interesa buscar y aprender la mejor forma de manejar esta forma, y esta redundancia al expresarme es intencional. Estoy conociendo nuevas maneras de colocar mis manos, de apoyar mis piernas, de distribuir la fuerza, de mantener el equilibrio, de coordinar los movimientos, de utilizar alternadamente los músculos, de tensar el cuerpo, de respirar, de descansar en pleno esfuerzo, de elegir el momento de la acción o la quietud, de dejar que la piedra me haga retroceder para luego retomar la fuerza y ganar terreno, de sentir que la roca y yo fuimos una misma entidad desde el comienzo. Estoy comprendiendo porqué el suelo cede o me ofrece resistencia, cómo la pendiente se opone o colabora. En cada paso crece mi experiencia acerca de superficies y texturas, de contornos, redondeces, salientes y de honduras, de durezas y suavidades. Alcanzar la meta… ¿Acaso importa?

El caminar cuesta arriba hace que uno pueda prestar atención al próximo paso, contrariamente al descenso precipitado donde el andar se transforma en un tranco vertiginoso que impide hilvanar pensamientos. Subo por la montaña como en un trance, con la mirada fija en la cima cada vez más cercana. Un desnivel en el terreno me hace trastabillar, y entonces me percato de que no estoy empujando mi roca. Volteando la vista la encuentro abajo, como un perro esperando a su dueño. ¿Qué desfazaje se produjo en mi mente, para iniciar el ascenso en un estado casi hipnótico? ¿Será el primer anuncio de una demencia que me acecha a medida que envejezco? El descenso a los tumbos, jadeante, me hace notar que en realidad yo soy el perro corriendo alocado al encuentro con mi amo, el peñasco inmóvil, impasible. No hay otra opción que seguir su demanda: conducirlo a la cima. Es posible que haya una recompensa, después de todo. Mientras subimos juntos, vuelvo a pensar en los recientes olvidos. Quizás el premio sea recobrar la memoria. O al menos, la cordura.

Aunque no pude verlo directamente, hoy Eolo se presentó ante mí. Torbellinos de polvo y tierra nublaban mi vista mientras empujaba la roca, y cuando eso no fue suficiente, el dios sumó su fuerza a favor de la roca haciéndome retroceder varios pasos. Siguiendo una conducta caprichosa e inesperada, de pronto sentí sus brazos empujando junto a los míos, hasta recuperar el tramo perdido. Así como vino, desapareció. El abrupto cambio de circunstancias me dejó algunas preguntas latentes, mientras recuperaba el impulso: ¿cuál es la verdadera fortaleza humana cuando los dioses se retiran, cuando no oponen obstáculos ni nos favorecen con su gracia? ¿Quiénes estarían dispuestos a asumir ese punto neutro, ese instante de indiferencia divina? ¿Cuántos querrían aceptar la lucidez que nos haría sentir dueños de nuestro destino?

La voz resonó en mi cabeza. De alguna manera el sonido estaba confinado entre la imaginación y la duda, pero no por eso dejaba de ser real. Lo que la voz dictaba era que la roca estaba ante mis ojos, a pesar de que la escena sólo presentaba un paisaje homogéneo y desolado. Esa es la roca que deberás acarrear sorteando la montaña que tienes enfrente, decía. No había cima a la vista, y sin embargo, roca y cumbre eran presentidas de una forma que eludía mis sentidos.

Allí me detuve. Ojos abiertos que no hacían foco en un punto específico, músculos listos para cuando piedra y ladera se materializaran. Ocurrió de improviso: por un instante sentí un peso que sostenían mis brazos mientras que el suelo se había reducido a un pequeño espacio plano donde sólo cabían mis pies. Alrededor, la pendiente invitaba al descenso.

Zeus y sus ministros estuvieron acertados en su forma de instruirme. Él y su séquito dioses y semidioses falibles, ególatras, irascibles, ilógicos, absurdos y tenaces entes, casi humanos, me enseñaron que la tríada hombre– roca–montaña es en sí misma una escuela donde el aprendizaje siempre está a medio camino entre el cielo y la tierra.

Las lecciones impregnan el aire, circulan libremente entre luz y oscuridad. Uno simplemente es parte de ese paisaje, y sólo deja de aprender si lo abandona.

Está amaneciendo. Sé que en algún lado hay rocas y montañas esperando. Con eso me alcanza para iniciar la marcha. Con cada paso que doy me cuestiono si la vida es un avatar absurdo. Y aunque haya pocas cosas a las que le encuentro sentido, ¿que sentido tendría tratar de resistirme ante la vocación que me fue destinada?